![]() |

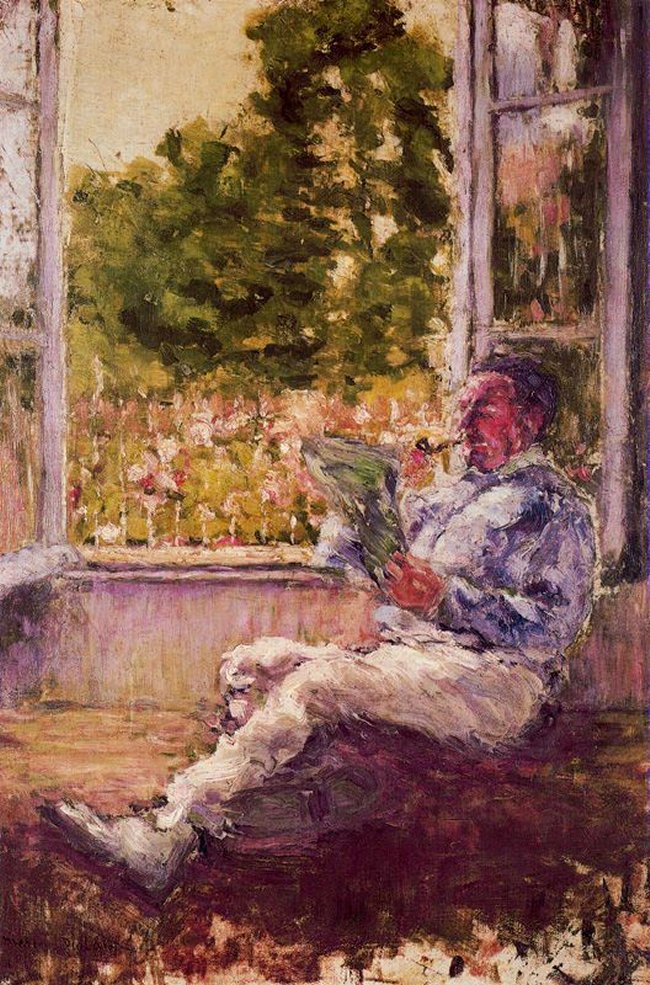

| Emile Cioran |

Para un autor resulta una verdadera desgracia ser comprendido; Valéry lo fue en vida y lo ha sido después. ¿Era, pues, tan simple, tan comprensible? Ciertamente no. Pero cometió la imprudencia de dar demasiadas precisiones tanto sobre sí mismo como sobre su obra, se reveló, se mostró, dio muchas de sus claves, disipó buena parte de esos malentendidos indispensables para el prestigio secreto de un escritor: en lugar de dejar para los demás el trabajo de descubrirle, lo asumió él mismo; exageró hasta el vicio la manía de explicarse. La tarea de los comentadores quedó así considerablemente reducida: iniciándoles de entrada en lo esencial de sus preocupaciones y de sus manifestaciones, les invitaba menos a una reflexión sobre su obra que a una reflexión sobre sus propios comentarios a propósito de ella. Desde ese momento, la cuestión respecto a él era saber si sobre un determinado punto había sido víctima de una ilusión o, por el contrario, de una excesiva clarividencia, de un juicio disociado de lo real en cualquier caso. Valéry no solamente fue su propio comentador, sino que además todas sus obras sólo son una autobiografía más o menos disimulada, una refinada introspección, un diario de su espíritu, una elevación de sus experiencias, de cualquiera de ellas, al rango de acontecimiento intelectual, un atentado contra todo lo que podía haber en él de irreflexivo, una rebelión contra sus profundidades.

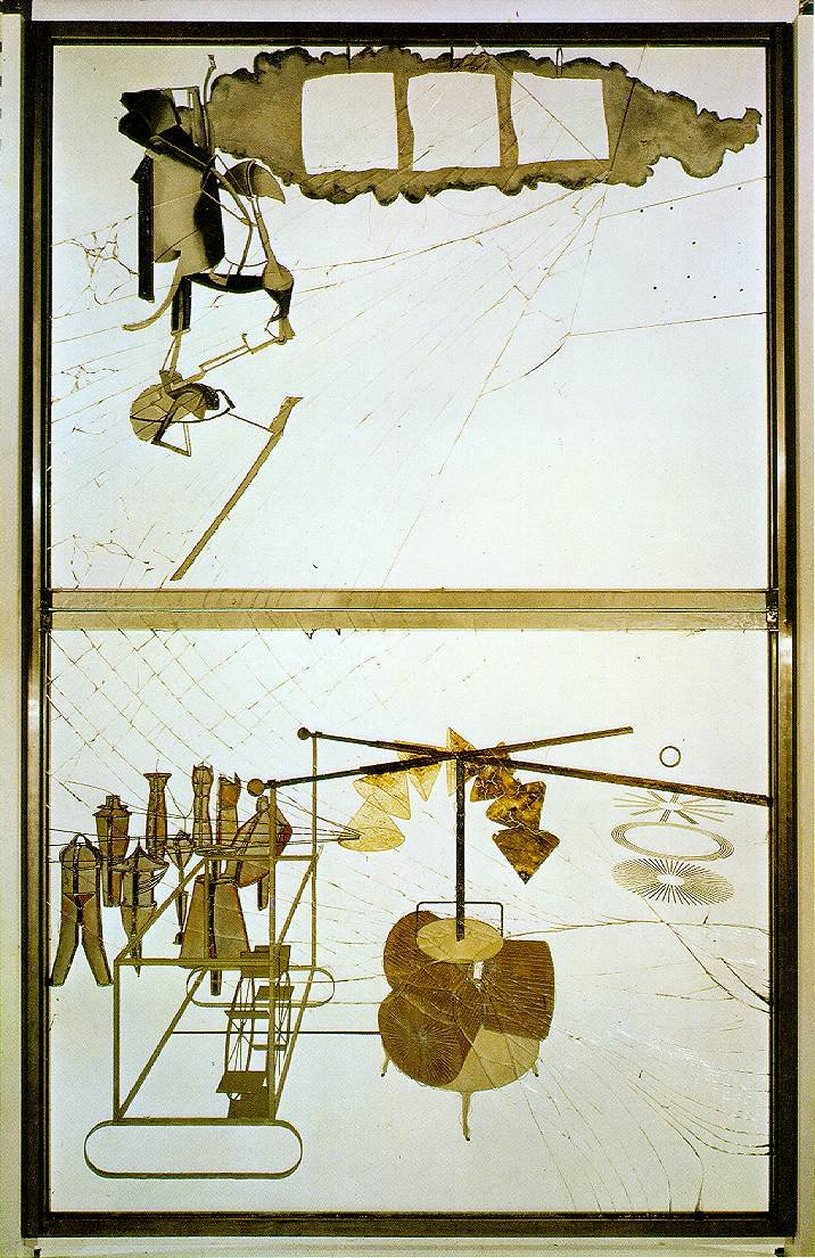

![]()

Lo que a él le interesa es saber desmontar el mecanismo de todo, puesto que todo es mecanismo, suma de artificios, de artimañas o, para emplear una palabra más respetable, de operaciones; ocuparse de los resortes, transformarse en relojero, ver por dentro, no dejarse embaucar. El hombre, según él, se mide únicamente por su capacidad de desacuerdo, por el grado de lucidez que alcanza. Semejante exigencia de lucidez hace pensar en el grado de despertar que supone toda experiencia espiritual, determinado por la respuesta dada a la pregunta capital: «¿Hasta dónde se ha llegado en la percepción de la irrealidad?».

![]()

Podría señalarse en detalle el paralelismo existente entre la búsqueda de la lucidez deliberadamente más acá de lo absoluto, tal como se presenta en Valéry, y la búsqueda del despertar con vistas a lo absoluto, en lo que consiste la vía mística. Se trata en ambos casos de tentativas de exacerbación de la conciencia, ávida de librarse de las ilusiones que arrastra. Todo espíritu crítico despiadado, todo denunciador de apariencias y, con más razón, todo «nihilista», no es más que un místico bloqueado, y ello únicamente porque le repugna atribuir un contenido a su lucidez, modificar ésta para salvarse asociándola a una empresa que la supera. Valéry se hallaba demasiado contaminado por el positivismo para poder concebir un culto que no fuera el de la lucidez por sí misma.

![]()

«Confieso que he hecho de mi espíritu un ídolo, pero porque no he encontrado ningún otro.» Valéry no se repuso nunca del asombro que le producía el espectáculo de su espíritu. Sólo admiró a quienes divinizaban el suyo propio y poseían aspiraciones tan desmesuradas que no podían sino fascinar o desconcertar. Lo que le sedujo de Mallarmé fue su lado insensato, el que en 1885 escribía a Verlaine: «(...) siempre he soñado e intentado otra cosa, con una paciencia de alquimista, dispuesto a sacrificar toda vanidad y toda satisfacción, como se quemaban antiguamente el mobiliario y las vigas del tejado para alimentar el homo de la Gran Obra. ¿Qué cosa? Resulta difícil decirlo: simplemente un libro, en varios volúmenes, un libro que sea un libro, arquitectónico y premeditado, y no una colección de inspiraciones fortuitas, aunque sean maravillosas... Iré más lejos, diré: el Libro, convencido de que en el fondo no hay más que uno (...)». Ya en 1867 había formulado, en una carta a Cazalis, el mismo deseo grandioso y extravagante: «(...) no sin una angustia real entraría yo en la Desaparición suprema si no hubiera acabado mi obra, que es la Obra, la Gran Obra, como dicen nuestros antepasados los alquimistas».

![]()

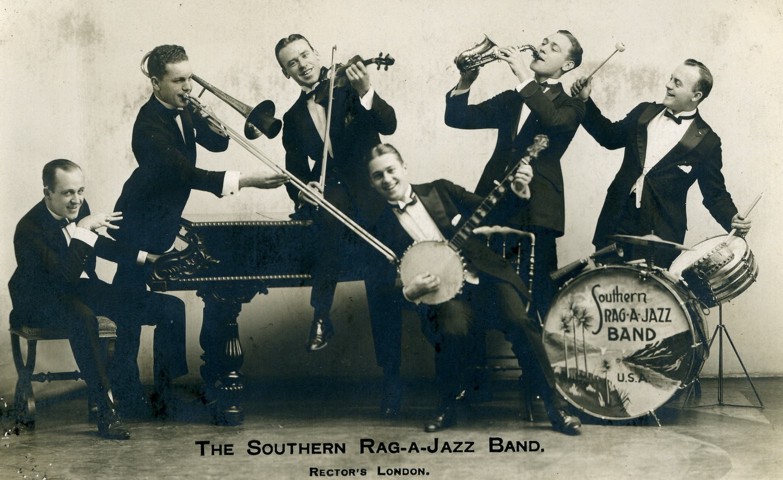

Crear una obra que rivalice con el mundo, que no sea su reflejo sino su doble, no es una idea que haya tomado de los alquimistas, sino de Hegel, del Hegel a quien no conocía más que indirectamente a través de Villiers, el cual apenas le había leído, justo lo suficiente para poder citarle de vez en cuando y llamarle pomposamente «el reconstructor del Universo», fórmula que debió de impresionar a Mallarmé, puesto que el Libro aspiraba precisamente a la reconstrucción del Universo. Pero esa idea pudo también habérsela inspirado su contacto frecuente con la música, y las teorías de la época, derivadas de Schopenhauer y propagadas por los wagnerianos, que hacían de ella el único arte capaz de traducir la esencia del mundo. Por otro lado, la tentativa de Wagner bastaba para sugerir por sí sola grandes sueños e incitar a la megalomanía, lo mismo que la alquimia o el hegelismo. Un músico, y sobre todo un músico fecundo, podría quizás aspirar al papel de demiurgo; pero un poeta, y un poeta escrupuloso hasta la esterilidad, ¿cómo iba a intentarlo sin caer en el ridículo o la locura? Todo aquello no era más que divagación, por decirlo con una palabra por la que Mallarmé tenía especial predilección. Y es precisamente ese lado el que atraía y convencía en él. Valéry lo prolonga e imita cuando habla de la Comedia del intelecto que se proponía escribir un día. El sueño de la desmesura conduce fácilmente a la ilusión absoluta. Cuando, el 3 de noviembre de 1897, Mallarmé enseña a Valéry las pruebas corregidas de Un lance de dados y le pregunta: «¿No le parece un acto de demencia?», el demente no es Mallarmé, sino el Valéry que en un acceso de sublimidad escribiría que en ese poema de tan extraña disposición tipográfica el autor había intentado «elevar una página a la potencia del cielo estrellado». En esa actitud de imponerse una tarea imposible de realizar e incluso de definir, de anhelar el vigor cuando se está minado por la más sutil de las anemias, hay algo de montaje teatral, un deseo de engañarse a sí mismo, de vivir intelectualmente por encima de las propias posibilidades, un afán de leyenda y de fracaso, siendo como es el fracasado, en cierta manera, incomparablemente más cautivante que el triunfador.

![]()

Cada vez nos interesa más, no lo que un autor ha dicho, sino lo que hubiera querido decir, no sus actos sino sus proyectos, menos su obra real que su obra soñada. Si Mallarmé nos fascina es porque satisface los requisitos del escritor irrealizado, irrealizado en relación con el ideal desproporcionado que se había propuesto, tan desproporcionado que a veces nos tienta la idea de llamar ingenuo o impostor a quien en realidad no fue más que un alucinado. Somos fanáticos de la obra abortada, abandonada a medio camino, imposible de acabar, minada por sus propias exigencias. Lo extraño, en el caso de Mallarmé, es que la obra no fue siquiera comenzada, puesto que del Libro, ese rival del Universo, no queda prácticamente ningún indicio revelador: parece improbable que sus bases hayan sido establecidas en las notas que Mallarmé mandó destruir; en cuanto a las que sobrevivieron, no merecen que nos detengamos en ellas. Mallarmé: una veleidad de pensamiento, un pensamiento que jamás se concretizó, que cayó en la trampa de lo eventual, de lo irreal, un pensamiento liberado de todo acto, superior a todo objeto e incluso a todo concepto..., una expectativa de pensamiento. Y lo que él, el enemigo de lo vago, ha expresado a fin de cuentas es esa expectativa, que no es más que la vaguedad misma. Pero esa vaguedad, que es el espacio de la desmesura, implica un aspecto positivo: permite imaginar con amplitud. Si Mallarmé desembocó en lo único fue porque soñó con el Libro: de haber sido más sensato, hubiera dejado una obra mediocre. Lo mismo puede decirse de Valéry, que es el resultado de la idea, casi mitológica, que se hizo de sus propias facultades, de lo que hubiera podido obtener de ellas si hubiese tenido la posibilidad o el tiempo de utilizarlas realmente. ¿Acaso no son sus Cuadernos un enorme esbozo del Libro que también él deseaba escribir? Valéry intentó ir más allá que Mallarmé, pero, como él, no pudo llevar a cabo un proyecto que exige una gran obstinación y una gran invulnerabilidad frente al tedio, esa plaga que según su propia confesión no dejaba de atormentarle. Y el tedio es la discontinuidad, la fatiga que produce todo razonamiento constante, fundado, es la obsesión pulverizada, la aversión por el sistema (el Libro no hubiera podido ser más que sistema, sistema total), es horror a la insistencia, a la duración de una idea; el tedio es también incoherencia, fragmento, nota, cuaderno, en una palabra, diletantismo debido a una carencia de vitalidad y también al miedo a ser o parecer profundo. El ataque de Valéry contra Pascal podría explicarse por una reacción de pudor: ¿no es indecente hacer alarde de los secretos, de las desgarraduras, de los abismos propios? No olvidemos que para un mediterráneo como Valéry, los sentidos contaban, y que para él las categorías fundamentales no eran lo que existe y lo que no existe, sino lo que no existe en absoluto y lo que parece existir, la Nada y la Apariencia; el ser como tal carecía para él de dimensión y hasta de valor...

Ni Mallarmé ni Valéry estaban equipados para acometer el Libro. Antes que ellos, Poe hubiera podido tanto concebir el proyecto como ponerse a trabajar en él, y en realidad lo hizo: Eureka era una forma de obra límite, de extremo, de fin, de sueño colosal y realizado. «He resuelto el secreto del Universo.» «No deseo ya vivir, puesto que he escrito Eureka», exclamaciones éstas que a Mallarmé le hubiera gustado proferir, pero a las que apenas tenía derecho, ni siquiera tras ese magnífico callejón sin salida que es Un lance de dados. Baudelaire había llamado a Poe «héroe» de las Letras; Mallarmé irá más lejos, le llamará «el caso literario absoluto». Nadie hoy ratificaría semejante juicio, pero qué importa eso, puesto que cada individuo, como cada época, no es real más que por sus exageraciones, por su capacidad de supervalorar, por sus dioses. La serie de modas literarias o filosóficas demuestra una irresistible necesidad de adorar: ¿quién no ha sido hagiógrafo alguna vez? Un escéptico encontrará siempre a alguien más escéptico que él a quien venerar. Incluso en el siglo XVIII, en el que la denigración se convirtió en una institución, la «decadencia de la admiración» no debió de ser tan general como lo creyó Montesquieu.

Para Valéry, el tema tratado en Eureka pertenece a la literatura. «La Cosmogonía es un género literario de una notable persistencia y de una sorprendente variedad, uno de los géneros más antiguos que existen.» Lo mismo pensaba de la historia e incluso de la filosofía, «género literario particular, caracterizado por ciertos temas y por la frecuencia de ciertos términos y formas». Puede decirse que, salvo las ciencias positivas, para él todo se reduce a la literatura, a algo dudoso, por no decir despreciable. Pero ¿dónde encontrar a alguien más literario que él, alguien en quien la atención a la palabra, la idolatría de la palabra, sean más vivamente cultivadas? Narciso, enfrentado a sí mismo, desdeñaba la única actividad que estaba acorde con su naturaleza: predestinado al Verbo, era esencialmente un literato; pero a ese literato le hubiera gustado asfixiarlo, destruirlo; como nunca lo consiguió, se vengó de la literatura, contra la que echó pestes. Este podría ser el esquema psicológico de sus relaciones con ella.

Eureka no dejó trazas en la evolución de Valéry. Por el contrario, La génesis de un poema fue un gran acontecimiento, un encuentro capital. Todo lo que más tarde iba a pensar sobre el mecanismo del acto poético se halla en ese texto. Imaginamos la delectación con que debió de leer que la composición de El cuervo no debe nada al azar o a la intuición, y que el poema fue concebido con la «precisión y la rigurosa lógica de un problema matemático». Otra declaración de Poe, esta vez de Marginalia (CXVIII) no debió de satisfacerle menos: «La desgracia (Valéry hubiera dicho la suerte) de algunos seres consiste en no contentarse jamás con la idea de que pueden realizar una cosa, ni siquiera con la de haberla realizado; necesitan además saber y mostrar a la vez a los demás cómo la han hecho».

La génesis de un poema era una mixtificación (a mere hoax) de Poe; todo Valéry procede de una lectura... ingenua, de un fervor por un texto en el que un poeta se burlaba de sus lectores crédulos. Ese entusiasmo juvenil por una demostración tan profundamente antipoética prueba bien que originariamente, en lo más profundo de sí mismo, Valéry no era poeta; pues de lo contrario todo su ser se hubiera rebelado contra ese frío e implacable desmantelamiento del delirio, contra esa denuncia del más elemental reflejo poético, de la razón de ser de la poesía; pero sin duda necesitaba esa ingeniosa incriminación, esa acusación contra toda creación espontánea, para poder justificar, excusar su propia falta de espontaneidad. Nada más tranquilizador que esa hábil exposición de artificios. Era un catecismo no para poetas sino para versificadores, y que necesariamente debía de halagar el lado virtuoso de Valéry, ese gusto suyo por la reflexión recargada, por el arte en segundo grado, por el arte dentro del arte, esa religión de lo pulido, como también esa voluntad de estar constantemente fuera de lo que se hace, de evitar todo vértigo, poético o de otra clase. Sólo un maníaco de la lucidez podía saborear esa incursión cínica en los orígenes del poema que contradice todas las leyes de la producción literaria, esa premeditación infinitamente minuciosa, esa acrobacia inaudita que Valéry convirtió en el artículo primero de su credo poético. Erigió en teoría y propuso como modelo su ineptitud para ser poeta naturalmente, se aferró a la técnica para disimular sus lagunas congénitas, colocó crimen inexpiable la poética por encima de la poesía. Se puede pensar legítimamente que todas sus tesis hubieran sido muy diferentes de haber sido capaz de escribir una obra menos elaborada. Preconizó lo difícil por impotencia: todas sus exigencias son exigencias de artista y no de poeta. Lo que en Poe no era más que juego es en Valéry dogma, dogma literario, es decir, ficción aceptada. Técnico excelente, intentó rehabilitar el procedimiento y el oficio en detrimento del don. Se dedicó a sacar de cada teoría artística la conclusión menos poética, aferrándose luego a ella, seducido hasta la obnubilación por la ejecución, por la invención desprovista de fatalidad, de lo ineluctable, de destino. Creyó siempre que se hubiera podido ser diferente de lo que se es, y él mismo quiso siempre ser otro; prueba de ello su frustración de no ser hombre de ciencia, que le corroía y que le había hecho decir buen número de extravagancias, sobre todo en cuestiones de estética; fue igualmente esa frustración lo que le inspiró su condescendencia respecto a la literatura: parece como si se rebajase cuando habla de ella y que únicamente se dignara dedicarse al verso. En realidad no se dedicó a él, se ejercitó en él, como tantas veces lo dijo expresamente. Al menos, el no poeta que era, impidiéndole mezclar prosa y poesía, impidiéndole desear, como los simbolistas, escribir poesía a toda costa y por todas partes, le preservó de esa plaga que es toda prosa demasiado ostensiblemente poética. Cuando se aborda un espíritu tan sutil como el suyo, se experimenta una rara voluptuosidad al descubrir sus ilusiones y sus defectos, que no por ser casi invisibles dejan de ser menos reales; ellos muestran que la lucidez absoluta resulta incompatible con la existencia, con el ejercicio del aliento. Y, debemos reconocerlo, un espíritu desengañado, cualquiera que sea su grado de emancipación respecto al mundo, vive más o menos en lo irrespirable.

Poe y Mallarmé existen para Valéry; Leonardo da Vinci, visiblemente, no es más que un pretexto, un nombre nada más, una figura enteramente construida, un monstruo que posee todos los poderes que nosotros no poseemos y que nos gustaría poseer. El satisface esa necesidad de vernos realizados en alguien imaginario que represente el resumen ideal de todas las ilusiones que nos hemos hecho sobre nosotros mismos: héroe que ha vencido nuestras propias imposibilidades, que nos ha liberado de nuestros límites, rebasándolos por nosotros...

La Introducción al método de Leonardo, que data de 1894, prueba que Valéry desde sus comienzos era perfecto, quiero decir perfectamente maduro como escritor: el esfuerzo de perfeccionarse, de progresar, le fue ahorrado de entrada. Su caso posee ciertas analogías con el de su compatriota Napoleón, quien en Santa Helena podía afirmar: «La guerra es un arte singular: yo he librado sesenta batallas; pues bien, puedo asegurar que no he aprendido nada que no supiera desde la primera». Valéry, al final de su vida, hubiera podido afirmar también que lo sabía todo desde su primera tentativa, y que, en lo que a sus exigencias consigo mismo y con su obra se refiere, no había progresado nada desde los veinte años. A una edad en la que se titubea, en la que se imita a todo el mundo, él había encontrado ya su método, su estilo, su forma de pensamiento. Sin duda admiraba todavía, pero ya como un maestro. Al igual que todos los espíritus perfectos, se hallaba limitado, es decir, confinado en ciertos temas de los que no podía salir. Es quizá por reacción contra sí mismo, contra sus fronteras, tan perceptibles, por lo que tanto le intrigó ese fenómeno que representan los espíritus universales, la posibilidad, apenas concebible, de una multiplicidad de talentos que se desarrollaran sin perjudicarse, que cohabitaran sin anularse mutuamente. Valéry no podía no encontrarse con Leonardo; sin embargo, Leibniz le hubiera convenido más. Pero para atreverse con él hacía falta, además de una competencia científica y conocimientos que él no poseía, una curiosidad impersonal de la que era incapaz. Con Leonardo, símbolo de una civilización, de un universo o de cualquier otra cosa, lo arbitrario y la desenvoltura eran mucho más fáciles. Si de vez en cuando lo citaba no era más que para poder hablar mejor de sí mismo, de sus propios gustos y aversiones, para ajustar las cuentas a los filósofos invocando un nombre que acumulaba por sí solo facultades que ninguno de ellos había reunido jamás. Para Valéry los problemas que aborda la filosofía y la manera en que ésta los enuncia se reducen a «abusos de lenguaje» a falsos problemas, infructuosos e intercambiables, carentes de todo rigor, tanto verbal como intrínseco; le parecía que las ideas se corrompían en cuanto los filósofos se apoderaban de ellas; más aún, que el pensamiento mismo se viciaba en contacto con ellos. El horror que tenía a la jerga filosófica era tan convincente, tan contagioso, que nunca pudo disociarse de él, que no pudo volver a leer a un filósofo serio sin desconfianza o repugnancia, y rechazó en lo sucesivo todo término falsamente misterioso o culto. La mayor parte de la filosofía supone un crimen contra el lenguaje, un crimen contra el Verbo. Toda expresión de escuela debería ser proscrita y considerada un delito. Es inconscientemente deshonesto todo aquel que, para zanjar una dificultad o resolver un problema, forja una palabra sonora, pretenciosa, e incluso simplemente una palabra. En una carta a F. Brunot, Valéry escribía: «(...) hace falta más espíritu para prescindir de una palabra que para emplearla». Si se tradujeran las lucubraciones de los filósofos a lenguaje normal, ¿qué quedaría de ellas? La operación sería ruinosa para la mayoría de ellos. Pero debemos añadir enseguida que lo sería casi en igual medida para cualquier escritor y particularmente para Valéry: si se despojase a su prosa de su brillo, si se redujera cualquiera de sus pensamientos a sus contornos esqueléticos, ¿qué quedaría de ellos? Valéry fue también una víctima del lenguaje, de otro lenguaje, más real, más existente, eso si. No inventaba palabras, es cierto, pero vivía de manera casi absoluta en su propio lenguaje, de modo que su superioridad sobre los filósofos consistía únicamente en participar de una irrealidad menor que la suya. Criticándoles con tanta dureza, mostró que también él, tan prudente de ordinario, podía enardecerse, equivocarse. Por lo demás, un desengaño completo habría suprimido en él no sólo al «hombre de pensamiento», como a veces se llamaba a sí mismo, sino, pérdida más grave, al malabarista, al histrión del vocablo. Afortunadamente no alcanzó nunca la «clarividencia imperturbable» con la que soñaba; de lo contrario, su «silencio» se hubiera prolongado hasta su muerte.

En el fondo, había en su aversión por los filósofos algo impuro; de hecho, le obsesionaban, no podía permanecer indiferente a ellos, les perseguía con una ironía próxima de la rabia. Durante toda su vida se prohibió a sí mismo la construcción de un sistema; lo cual no significa que no hubiera en él, como respecto a la ciencia, una nostalgia más o menos consciente del sistema que no pudo construir. El odio a la filosofía es siempre sospechoso: se diría que quien lo padece no se perdona el hecho de no haber sido filósofo y que para disimular esa frustración o esa incapacidad vilipendia a quienes, por tener menos escrúpulos que él o ser más aptos para ello, tuvieron la posibilidad de edificar ese pequeño universo inverosímil que es toda doctrina filosófica bien articulada. Que un «pensador» eche de menos al filósofo que hubiera podido ser, eso es comprensible; pero lo que ya no se comprende tanto es que esa nostalgia obsesione aún más a los poetas: y pensamos de nuevo en Mallarmé, puesto que el Libro no podía ser más que una obra de filósofo. ¡Prestigio del rigor, del pensamiento sin encanto! Si los poetas son tan sensibles a él, es por una especie de vergüenza de vivir desvergonzadamente como parásitos de lo Improbable.

Pero una cosa es la filosofía de los profesores y otra muy distinta la metafísica. Hubiera podido esperarse de Valéry alguna indulgencia hacia esta última; sin embargo, no sólo la denuncia insidiosamente sino que llega casi a tratarla, como lo hace el positivismo lógico, del que tan cercano está en muchos aspectos, de «enfermedad del lenguaje». Hizo incluso del hecho de ridiculizar la ansiedad metafísica una cuestión de honor. Los tormentos de Pascal le inspiran reflexiones de ingeniero. «Ninguna revelación en Leonardo. Ningún abismo abierto a su diestra. Un abismo le haría pensar en un puente. Un abismo podría servirle para ensayar algún gran pájaro mecánico». Cuando se leen palabras tan imperdonablemente insolentes, no se tiene más que una idea en la cabeza: vengar a Pascal inmediatamente. ¿A qué viene reprocharle el abandono de las ciencias cuando esa renuncia fue el resultado de un despertar espiritual mucho más importante que los descubrimientos científicos que hubiera podido hacer? En lo absoluto, las perplejidades pascalianas en los confines de la plegaria tienen mucha más importancia que cualquier secreto obtenido del mundo exterior. Toda conquista objetiva supone un retroceso interior. Cuando el hombre haya alcanzado el objetivo que se ha propuesto, dominar la Creación, quedará completamente vacío: será a la vez dios y fantasma. Valéry suscribió sin reservas, sin restricciones, la idolatría de la ciencia, esa gran ilusión de los tiempos modernos. ¿Es simple casualidad que, en su juventud, ocupase en Montpellier la misma habitación que años antes había habitado Auguste Comte, teórico y profeta del cientifismo?

El menos original de todos los cultos es el de la ciencia. Uno puede, evidentemente, dedicarse a la actividad científica, pero el entusiasmo por ella, cuando no se es especialista en la materia, es cuando menos molesto. Valéry creó él mismo su leyenda de poeta matemático. Y todo el mundo la aceptó, a pesar de que él reconocía no ser más que un «desafortunado amante de la ciencia más bella» y haber declarado a Frédéric Lefèvre que en su juventud no había podido entrar en la Marina a causa de su «absoluta incomprensión de las ciencias matemáticas. No entendía absolutamente nada. Eran para mí la cosa más extraña, más impenetrable, más desesperante del mundo. Nunca nadie ha comprendido menos que yo en aquella época la existencia y hasta la posibilidad de las matemáticas incluso de las más simples». Que más tarde les tomase gusto, es innegable; pero tomar gusto y ser competente en la materia son cosas diferentes. Se interesó por ellas, sea para crearse un estatuto intelectual excepcional, por deseo de ser el héroe de un drama situado en los límites de los poderes del espíritu, sea para entrar en un terreno donde uno se topa constantemente consigo mismo. «No hay palabras para expresar la dulzura de sentir que existe todo un mundo del que el Yo se halla totalmente ausente.» ¿Conoció Valéry estas palabras de Sofía Kowalevsky sobre las matemáticas? Quizá fuese una necesidad análoga lo que le llevó a interesarse por una disciplina tan alejada de toda forma de narcisismo. Pero si es posible dudar de que existiera en él esa necesidad profunda, sus relaciones con la ciencia, por el contrario, recuerdan el entusiasmo de aquellas mujeres de la Ilustración de las que habló en su prólogo a las Cartas persas de Montesquieu y que frecuentaban los laboratorios apasionándose por la anatomía o la astronomía. Debemos reconocer, para elogiarla, que en su manera de expresarse sobre las ciencias encontramos el tono de un mundano de la gran época, el último eco de los antiguos salones. Podría detectarse también en su persecución de lo inabordable un ligero masoquismo: adorar, para torturarse, lo que jamás se alcanzará; castigarse por no ser, en materia de Saber, más que un simple aficionado.

Los únicos problemas a los que se enfrentó como conocedor, como iniciado, son los de la forma, o, para ser más exacto, los del estilo. Claudel llamó a Mallarmé «genio sintáctico»; estas palabras se ajustan también, si no más, para Valéry, quien confesa deber a Mallarmé el hecho de «concebir y colocar por encima de toda obra la posesión consciente de la función del lenguaje y el sentimiento de una libertad superior de la expresión, en comparación con la cual todo pensamiento no es más que un incidente, un suceso particular». El culto de Valéry por el rigor se reduce a la propiedad de los términos y al esfuerzo consciente por lograr un brillo abstracto de la frase. Rigor de la forma y no de la materia. La joven Parca le exigió más de cien borradores, hecho del cual se vanagloriaba, tomándolo por el símbolo mismo de una empresa rigurosa. No dejar nada a la improvisación o a la inspiración (sinónimos malditos para él), vigilar las palabras, sopesarlas, no olvidar nunca que el lenguaje es la sola, la única realidad: en eso consiste su voluntad de expresión, llevada tan lejos que acaba convirtiéndose en un encarnizamiento por bagatelas, en una búsqueda agotadora de la precisión infinitesimal. Valéry es un galeote del Matiz.

Llegó hasta los extremos del lenguaje, allí donde éste, aéreo, peligrosamente sutil, no es más que esencia impalpable, último grado antes de la irrealidad. No es posible imaginar una lengua más depurada que la suya, más maravillosamente exangüe. ¿Por qué negar que en más de un lugar resulta rebuscado o claramente afectado? El mismo tenía gran estima por el preciosismo, como lo demuestra esta significativa confesión: «¿Quién sabe si Molière, al ridiculizar a los preciosistas, no nos ha costado algún Shakespeare?». El reproche que podría hacérsele al preciosismo es que vuelve al escritor demasiado consciente, demasiado seguro de su superioridad sobre su instrumento: a fuerza de jugar con él y de manejarlo con virtuosismo, priva al lenguaje de todo misterio y de todo vigor. El lenguaje debe resistir; si cede, si se pliega totalmente a los caprichos de un prestidigitador, se convierte en una serie de hallazgos y de piruetas en los que triunfa constantemente sobre sí mismo y se divide hasta la anulación. El preciosismo es la escritura de la escritura: un estilo que se desdobla y se convierte en el objeto de su propia búsqueda. Sería abusivo, sin embargo, considerar a Valéry preciosista; pero es justo decir que tenía sobresaltos de preciosidad. Lo cual es totalmente natural en alguien que no percibía nada detrás del lenguaje, ningún substrato o residuo de realidad. El fondo de su pensamiento aunque fondo sea un término del que rechazó tanto la acepción estética como metafísica parece ser que solamente las palabras nos preservan de la nada. A pesar de todo, él confió en ellas, demostrando así que todavía creía en algo. Únicamente si hubiera acabado desinteresándose por las palabras se le habría podido tratar de «nihilista». De todas formas, no podía serlo, dada su excesiva sensibilidad a la urgencia de la mentira para existir. «Nos desalentaríamos si no estuviésemos sostenidos por ideas falsas», ha dicho Fontenelle, el escritor al que, por la gracia que sabía darle a la menor idea, más se parece Valéry.

La poesía se encuentra amenazada cuando los poetas prestan un interés teórico demasiado vivo al lenguaje, cuando hacen de éste un tema constante de meditación, cuando le confieren un estatuto excepcional que compete menos a la estética que a la teología. La obsesión por el lenguaje, siempre grande en Francia, jamás ha sido tan virulenta y esterilizante como hoy: no se anda muy lejos de elevar el medio, el intermediario del pensamiento, a la dignidad de único objeto del pensamiento, e incluso de sustituto de lo absoluto, por no decir de Dios. No puede haber pensamiento vivo, fecundo, que traduzca lo real, si la palabra sustituye brutalmente a la idea, si el vehículo cuenta más que la carga que transporta, si el instrumento del pensamiento es asimilado al propio pensamiento. Para pensar verdaderamente es necesario que el pensamiento se adhiera al espíritu; si se independiza de él, si le es exterior, el espíritu se traba desde el principio, se mueve en el vacío, y no tiene más recurso que él mismo, en lugar de aferrarse al mundo para tomar de él su sustancia o sus pretextos. Que el escritor se abstenga de reflexionar sobre el lenguaje, que evite a toda costa hacer de él la materia de sus obsesiones, que no olvide que las obras importantes han sido hechas a pesar del lenguaje. Un Dante estaba obsesionado por lo que tenía que decir y no por el decir. Desde hace mucho tiempo, desde siempre podríamos casi decir, la literatura francesa parece haber sucumbido al maleficio, y al despotismo, de la Palabra. De ahí su tenuidad, su fragilidad, su delicadeza extrema y también su artificiosidad. Mallarmé y Valéry coronan una tradición y prefiguran un agotamiento; ambos son síntomas de final de una nación obsesionada por la gramática. Un lingüista ha podido incluso afirmar que Mallarmé trataba al francés como una lengua muerta «que no hubiera oído nunca hablar». Conviene añadir que había en él algo de pose, de «parisino irónico y astuto», como Claudel ha señalado, una pizca de «charlatanismo» de gran clase, un hastío de hombre desengañado de todo rasgos que encontramos, más acentuados, en el Valéry del «rechazo indefinido de ser algo», fórmula clave de su método intelectual, principio director, regla y divisa de su espíritu. Y Valéry, en efecto, nunca será un ser entero, no se identificará ni con los seres ni con las cosas, permanecerá siempre al lado, al margen de todo, y ello no a causa de un desasosiego de orden metafísico, sino por exceso de reflexión sobre las operaciones, sobre el funcionamiento de la conciencia. La idea dominante, la idea que da un sentido a todas sus tentativas, gira en tomo a esa distancia que separa a la conciencia de sí misma, de esa conciencia de la conciencia, como se precisa sobre todo en Nota y digresión, de 1919, su obra maestra «filosófica», en la que, buscando en medio de nuestras sensaciones y de nuestros juicios una invariante, no lo encuentra en nuestra personalidad inestable, sino en el yo puro, «pronombre universal», «denominación de aquello que no tiene relación con un rostro», «que no tiene nombre», «que no tiene historia» y que no es, en resumen, más que un fenómeno de exacerbación de la conciencia, una existencia límite, casi ficticia, carente de todo contenido determinado y sin ninguna relación con el sujeto psicológico. Ese yo estéril, suma de rechazos, quintaesencia de nada, nada consciente (no conciencia de la nada sino nada que se conoce y que rechaza los accidentes y las vicisitudes del sujeto contingente), ese yo, última etapa de la lucidez, de una lucidez decantada y purificada de toda complicidad con los objetos o los acontecimientos, se sitúa en los antípodas del Yo productividad infinita, fuerza cosmogónica- tal como lo había concebido el romanticismo alemán.

La conciencia sólo interviene en nuestros actos para perturbar su ejecución, la conciencia es una perpetua interrogación provocadora sobre la vida, es quizá la ruina de la vida. Bewusstsein als Verhangnis, [La conciencia como fatalidad] es el título de un libro publicado en Alemania entre las dos guerras mundiales, cuyo autor, sacando las consecuencias de su visión del mundo, se suicidó. Existe, ciertamente, en el fenómeno de la conciencia una dimensión dramática, fatal, que Valéry vio bien (piénsese en la «lucidez mortífera» de El alma y la danza); pero no podía insistir demasiado en ella sin contradecir sus teorías habituales sobre el papel benéfico de la conciencia en la creación literaria, por oposición al carácter equívoco del trance; toda su poética, ¿qué es sino la apoteosis de la conciencia? Si se hubiese detenido demasiada en la tensión existente entre lo Vital y lo Consciente, habría tenido que invertir la escala de valores que había elaborado, a la cual permaneció fiel durante toda su carrera.

Valéry creyó que el verdadero conocimiento consistía en el esfuerzo de definirse a sí mismo, de insistir en las propias operaciones mentales. Pero conocerse no es conocer o, mejor dicho, no es más que una variedad del conocer. Valéry confundió siempre conocimiento y clarividencia. Además, la voluntad de ser clarividente, de hallarse inhumanamente desengañado, va acompañada en él de un orgullo apenas disimulado: se conoce, y se admira porque se conoce. Pero seamos justos: no admira su espíritu, se admira como Espíritu. Su narcisismo, inseparable de lo que llamó «emociones» y «patetismo» del intelecto, no es un narcisismo de diario íntimo, el apego al yo como aberración única, ni tampoco el yo de aquellos a quienes les gusta escucharse, psicológicamente, por supuesto; no, se trata de un yo abstracto o, más exactamente, del yo de un individuo abstracto, alejado de las complacencias de la introspección o de las impurezas del psicoanálisis. Digamos que la tara de Narciso no le era en absoluto consustancial: ¿cómo, si no, explicar que el único terreno en que la posteridad le ha dado la razón de una manera patente sea el de las consideraciones y previsiones políticas? Si Valéry perdura, subsiste, permanece actual, es en gran parte gracias a la Historia, ídolo que se dedicó a demoler. Por una ironía que él mismo hubiese quizás apreciado, son sus palabras sobre ella las que más se citan. Se duda de sus poemas, se desdeña su poética, pero se invoca cada vez más al aforista, al analista atento a los acontecimientos. Aquel enamorado de sí mismo tenía, en el fondo, madera de extrovertido. Las apariencias no parecen desagradarle, nada en él toma un aspecto mórbido, profundo, hondamente íntimo; incluso la Nada, que heredó de Mallarmé, sólo era para él fascinación exenta de vértigo y no una abertura al horror o al éxtasis. En un Upanishad se dice que «la esencia del hombre es la palabra, la esencia de la palabra es el himno». Valéry hubiera suscrito la primera aserción y negado la segunda. Es en ese consentimiento y en ese rechazo donde debe buscarse la clave de sus realizaciones y de sus límites.

1970

En Ejercicios de admiración y otros textos

Barcelona, Tusquets Editores, 2000Traducción de Rafael PanizoFoto: © Sophie Bassouls/Sygma/Corbis

Por Natalia Aruguete

Por Natalia Aruguete

.jpg)