1. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años.

El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades.

El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron.

Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por ciento de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese "ser nacional" que ustedes invocan tan a menudo.

Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina.

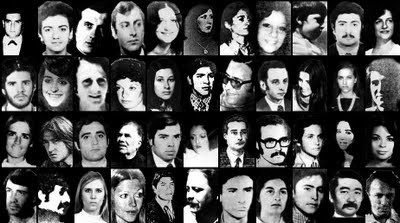

2. Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror.

Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio.[1]

Más de siete mil recursos de hábeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los cincuenta o sesenta que lo hacían fueron a su turno secuestrados.

De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda un ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras.

La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el "submarino", el soplete de las actualizaciones contemporáneas.[2]

Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido.

3. La negativa de esa Junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga.

Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras.

Setenta fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a la voladura del Departamento de Policía de La Plata, 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en la Masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos, 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos combates donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos.

Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia,incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados, muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera de "cuenta-cadáveres" que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam.

El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y sólo 10 ó 15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados conflictos. Esta impresión es confirmada por un muestreo periodístico de circulación clandestina que revela que entre el 18 de diciembre de 1976 y el 3 de febrero de 1977, en 40 acciones reales, las fuerzas legales tuvieron 23 muertos y 40 heridos, y la guerrilla 63 muertos.[3]

Más de cien procesados han sido igualmente abatidos en tentativas de fuga cuyo relato oficial tampoco está destinado a que alguien lo crea sino a prevenir a la guerrilla y Ios partidos de que aún los presos reconocidos son la reserva estratégica de las represalias de que disponen los Comandantes de Cuerpo según la marcha de los combates, la conveniencia didáctica o el humor del momento.

Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, antes del 24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba, después con la muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros cincuenta prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor.[4]

El asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977 con otros siete prisioneros en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que manda el general Suárez Masson, revela que estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las 3 Armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno.

4. Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas.[5]

Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, "con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles" según su autopsia.

Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el Lago San Roque de Córdoba, acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y escribió a los diarios que no la publicaron.[6]

Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976, ocho en San Telmo el 4 de julio, diez en el Río Luján el 9 de octubre, sirven de marco a las masacres del 20 de agosto que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora.

En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3 A de López Rega, capaces dc atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea[7], sin que se enteren el general Videla, el almirante Massera o el brigadier Agosti. Las 3 A son hoy las 3 Armas, y la Junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre "violencias de distintos signos" ni el árbitro justo entre "dos terrorismos", sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte.[8]

La misma continuidad histórica liga el asesinato del general Carlos Prats, durante el anterior gobierno, con el secuestro y muerte del general Juan José Torres, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruíz y decenas de asilados en quienes se ha querido asesinar la posibilidad de procesos democráticos en Chile, Boliva y Uruguay.[9]

La segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducido por oficiales becados de la CIA a través de la AID, como los comisarios Juan Gattei y Antonio Gettor, sometidos ellos mismos a la autoridad de Mr. Gardener Hathaway, Station Chief de la CIA en Argentina, es semillero de futuras revelaciones como las que hoy sacuden a la comunidad internacional que no han de agotarse siquiera cuando se esclarezcan el papel de esa agencia y de altos jefes del Ejército, encabezados por el general Menéndez, en la creación de la Logia Libertadores de América, que reemplazó a las 3 A hasta que su papel global fue asumido por esa Junta en nombre de las 3 Armas.

Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de cuentas como el asesinato del capitán Horacio Gándara, quien desde hace una década investigaba los negociados de altos jefes de la Marina, o del periodista de "Prensa Libre" Horacio Novillo apuñalado y calcinado, después que ese diario denunció las conexiones del ministro Martínez de Hoz con monopolios internacionales.

A la luz de estos episodios cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes: "La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal".[10]

5. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.

En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar[11], resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales.

Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisioncs internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%[12]prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.[13]

Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la "racionalización".

Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de diez millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subtérráneas, millares de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes sólo pavimentan los barrios militares y adornan la Plaza de Mayo , el río más grande del mundo contaminado en todas sus playas porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales, y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe.

Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar "el país", han sido ustedes más afortutunados. Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia.

Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anemia, una sola crece y se vuelve autónoma. Mil ochocientos millones de dólares que equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestados para Seguridad y Defensa en 1977, cuatro mil nuevas plazas de agentes en la Policía Federal, doce mil en la provincia de Buenos Aires con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela, mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%, prueban que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar.

6. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete.

Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: "Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos".[14]

El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el cien y el doscientos por ciento, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el "festín de los corruptos".

Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera, indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devolviendo las bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso, rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales, dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideologia que amenaza al ser nacional.

Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados no pretendiera que esa Junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Massera ama la vida, aún cabría pedir a los señores Comandantes en Jefe de las 3 Armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aún si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de veinte años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán dcsaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas.

Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.

Rodolfo Walsh. - C.I. 2845022

Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.

(1) Desde enero de 1977 la Junta empezó a publicar nóminas incompletas de nuevos detenidos y de "liberados" que en su mayoría no son tales sino procesados que dejan de estar a su disposición pero siguen presos. Los nombres de millares de prisioneros son aún secreto militar y las condiciones para su tortura y posterior fusilamiento permanecen intactas.

(2) El dirigente peronista Jorge Lizaso fue despellejado en vida, el ex diputado radical Mario Amaya muerto a palos, el ex diputado Muñiz Barreto desnucado de un golpe. Testimonio de una sobreviviente: "Picana en Ios brazos, las manos, los muslos, cerca de Ia boca cada vez que lloraba o rezaba... Cada veinte minutos abrían la puerta y me decían que me iban hacer fiambre con la máquina de sierra que se escuchaba".

(3) "Cadena Informativa", mensaje Nro. 4, febrero de 1977.

(4) Una versión exacta aparece en esta carta de los presos en la Cárcel de Encausados al obispo de Córdoba, monseñor Primatesta: "El 17 de mayo son retirados con el engaño de ir a la enfermería seis compañeros que luego son fusilados. Se trata de Miguel Angel Mosse, José Svagusa, Diana Fidelman, Luis Verón, Ricardo Yung y Eduardo Hernández, de cuya muerte en un intento de fuga informó el Tercer Cuerpo de Ejército. El 29 de mayo son retirados José Pucheta y Carlos Sgadurra. Este úItimo había sido castigado al punto de que no se podía mantener en pie sufriendo varias fracturas de miembros. Luego aparecen también fusilados en un intento de fuga".

(5) En los primeros 15 días de gobierno militar aparecieron 63 cadáveres, según los diarios. Una proyección anual da la cifra de 1500. La presunción de que puede ascender al doble se funda en que desde enero de 1976 la información periodística era incompleta y en el aumento global de la represión después del golpe. Una estimación global verosímil de las muertes producidas por la Junta es la siguiente. Muertos en combate: 600. Fusilados: 1.300. Ejecutados en secreto: 2.000. Varios. 100. Total: 4.000.

(6) Carta de Isaías Zanotti, difundida por ANCLA, Agencia Clandestina de Noticias.

(7) "Programa" dirigido entre julio y diciembre de 1976 por el brigadier Mariani, jefe de la Primera Brigada Aérea del Palomar. Se usaron transportes Fokker F-27.

(8) El canciller vicealmirante Guzzeti en reportaje publicado por "La Opinión" el 3-10-76 admitió que "el terrorismo de derecha no es tal" sino "un anticuerpo".

(9) El general Prats, último ministro de Ejército del presidente Allende, muerto por una bomba en setiembre de 1974. Los ex parlamentarios uruguayos Michelini y Gutiérrez Ruiz aparecieron acribillados el 2-5-76. El cadáver del general Torres, ex presidente de Bolivia, apareció el 2-6-76, después que el ministro del Interior y ex jefe de Policía de Isabel Martínez, general Harguindeguy, lo acusó de "simular" su secuestro.

(10) Teniente Coronel Hugo Ildebrando Pascarelli según "La Razón" del 12-6-76. Jefe del Grupo I de Artillería de Ciudadela. Pascarelli es el presunto responsable de 33 fusilamientos entre el 5 de enero y el 3 de febrero de 1977.

(11) Unión de Bancos Suizos, dato correspondiente a junio de 1976. Después la situación se agravó aún más.

(12) Diario "Clarín".

(13) Entre los dirigentes nacionales secuestrados se cuentan Mario Aguirre de ATE, Jorge Di Pasquale de Farmacia, Oscar Smith de Luz y Fuerza. Los secuestros y asesinatos de delegados han sido particularmente graves en metalúrgicos y navales.

Por Ana Wajszczuk

Por Ana Wajszczuk