La Desgracia de Coetzee

Yolanda Arroyo Pizarro

Contrario al título de esta novela tan célebre y que muchos han catalogado como su mejor obra narrativa, la prosa de John Maxwell Coetzee no es para nada desgraciada. Todo lo contrario, es un gran atino dentro del caudal literario que hoy por hoy nutre y se nutre de lectores en busca de prosa lúcida y próspera. La narrativa de este escritor sudafricano es cortante, filosa, transmisora en esencia de la lástima y el maltrato homínido de la especie por la especie. Es tan directa al grano que sobresalta, que asusta, que apasiona. Su técnica puede instruir al nuevo novelista, al escritor emergente de prosa extensa, porque Coetzee poda la acción sin que le cueste a la trama, monda los detalles casi en una perífrasis lírica y cinematográfica, esmocha lo innecesario y replantea el asunto de la edición literaria como un siniestro que debe enfrentarse y al que no hay que temer.

![Resultado de imagen para .M.Coetzee: Desgracia;]()

Coetzee nació en Ciudad del Cabo, África, en 1940, y estudió entre las universidades de su comarca natal en el continente madre y Texas, USA. Es profesor universitario (lo mismo que su protagonista) desde 1971. Sus postulados narrativos, que incluyen la novela, artículos periodísticos y el ensayo de opinión, a menudo con símbolos y alegorías, atacan el sistema del apartheid en Sudáfrica y masacran con su postura los ejemplos históricos del colonialismo político y racial. Coetzee ha sabido equilibrar en sus escritos el reclamo de la justicia social con las exigencias técnicas y estéticas de una prosa bien cuidada. Trae en cada palabra minuciosamente colocada, el asunto de conflicto hegemónico entre los blancos africanos versus los negros africanos que comparten el continente. Ha ganado importantes premios que dan mérito a su talento, entre ellos el premio Booker (1983), y el Premio Nobel de Literatura (2003) que lo convirtió en el segundo autor de su país que haya obtenido este gran laudo después de Nadine Gordimer. También posee la primera edición del Premio Reino de Redonda, creado por el novelista Javier Marías, concedido por su capacidad para ponerse en la piel del otro. Otras novelas son Tierras en penumbra (1974), En el corazón del país (1977), Esperando a los bárbaros (1980), Foe (1986) y más recientemente Elizabeth Costello (2004). También ha publicado varios libros de ensayos, como Doblando el cabo: Ensayos y entrevistas (1994).

Coetzee elimina el melodrama excesivo y escribe cortantemente, hasta el punto de que su parquedad emociona, altera los sentidos. Logra que el lector le pida más de su tajante exposición con la ansiedad del niño que exige más chocolate. Su amplitud temática que no roba foco de los postulados de más peso, y su escasez de retórica al conducirnos por el conflicto de los personajes, permite a sus párrafos respirar con aplomo, deslizarse por la vida que nos cuenta. En sus diálogos hay un performance estético magistral y que envidio, pero que disfruté con total regocijo. El libro no puede postergarse, hay que leérselo de un tirón, en uno o dos días, a pesar de las 257 páginas que componen la novela.

Narrada de modo impresionante, Desgracia reparte la historia principal en otras que se anudan a través de unos personajes llenos de dimensiones, pero que comparten la economía descriptiva: David, Soraya, Lucy, Bev Shaw, Petrus, Rosalind, Melanie. Nos enteramos de quiénes son y hasta dónde llegan por sus conversaciones y acciones. El autor maneja los hilos y las vidas de todos, haciéndoles bailar al son que él toca. Nos muestra en esta obra una energía narrativa fuera de lo común, demostrando que tanto aquí como en el resto del mundo la producción literaria no se deja homologar por la territorialidad. Sudáfrica se pinta esplendorosamente errada y maravillosamente imperfecta. Confirma con suma contundencia la decadencia al escribir mostrando el apartheid sudafricano, que es su escenario literario; un sistema político y social segregacionista y xenófobo extinto hace apenas una década.

Coetzee es eficaz exponiendo los acontecimientos que rodean la vida de David Lurie. Relata en tono vital y acertado los aconteceres de un profesor universitario que, por desgracia, se mete con una joven estudiante de su clase, lo cual desencadena una serie de accidentes que mutilan, hieren y empobrecen mundos y personalidades ante los sinrazones. El profesor Lurie es un hombre desgastado por las reiterativas hecatombes de su tiempo y espacio, por la absurda efusión diaria de la sangre inocente, pero también iluminado por la poesía más sublime, esa que siempre tienden a extraviarse entre el dolor y la devastación que nos acecha. Una sucesión de infortunios converge en la obra a medida que se complica, mientras nos enteramos de cómo vive y se manifiesta el profesor Lurie a través de su quehacer en contra de los convencionalismos de la universidad que ahora desea su cabeza. Lurie decide terminar con la hipocresía extrema que abarrota el sistema que ahora lo sojuzga, siendo el caso que más de un colega actúa de la misma manera que él en términos morales. Su decisión cambiará el curso de su vida y atentará el establishment de un fondo de retiro lucrativo que se ha ganado hasta sus últimos días como profesor mediocre, según él mismo se cataloga, y que estará a punto de perder por su desliz. El autor plasma a un Lurie que “sigue dedicándose a la enseñanza porque le proporciona un medio para ganarse la vida”.

Semejante a Memoria de mis putas tristes, Coetzee elabora un retrato inicial ampliamente polémico entre la relación que mantiene el profesor David Lurie y su único contacto carnal-social, una prostituta de nombre Soraya a la que ve con suma frecuencia, y a la que prefiere a mezclarse con el resto del mundo o terminar en un lío de faldas en donde sus sentimientos se vean demasiado expuestos. Es precisamente el rompimiento de la relación económica-emocional con Soraya lo que dispara el resto del entuerto.

“Porque la belleza de una mujer no le pertenece sólo a ella. Es parte de la riqueza que trae consigo al mundo, y su deber es compartirla”, es la línea de diálogo que logra la conquista de su estudiante, y que nos muestra a un Lurie oportunista, reaccionario a sus instintos más primigenios, los del cuerpo, los de la erección aun pasados los años mozos. Su sorpresiva dependencia por la joven altera el cosmos del plantel universitario y sus colegas, pero también altera la vida del novio de la muchacha, la de sus padres y la de la hija de Lurie, la rebelde-conservadora Lucy, en quien pedirá refugio por algunos meses mientras el escándalo se apacigua. La propia Lucy trae a escena y replantea los gustos y disgustos sociales en términos de sexualidad y ejecución femínea en el África de rebeldes machistas en donde tal rebeldía e independencia exige ser pagada a un precio demasiado caro.

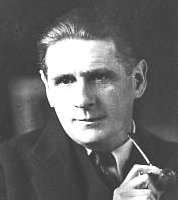

Como blanco boer e hijo de la cultura de los afrikáans, de Coetzee se ha dicho que cuenta historias en las que exprime las palabras para hablarnos de nuestra civilización. Su estilo sin rodeos ha sido alabado por la Academia sueca, y no deja lugar a trastornos descontrolados; es más bien pormenorizado y casi distante, pero muy honesto. Ha dicho de sí: “No soy el representante de una comunidad ni nada que se le parezca, soy alguien que tiene noción de la libertad, como la tiene cualquier prisionero encadenado y que construye representaciones de gente que se libera y ve la luz”.

J. M. Coetzee es, sin más, un héroe que toma dictados de la conciencia y lo plantea como mejor lo entiende. Nos cuenta el drama “que ha vivido como testigo y protagonista; que susurra al oído de nuestra sordera cosas ya dichas con vehemencia por el hombre en su trágico trajín: que nuestro mundo agoniza; que nosotros —los habitantes de este entorno— nos odiamos sin remedio; que la palabra nos salva, si acaso, del suicidio..”. Desgracia es un placer al paladar.

Desgracia (fragmento).

“Él disfruta con la alegría de ella, una alegría sin afectación. Le sorprende que una hora y media por semana en compañía de una mujer le baste para sentirse feliz, a él, que antes creía necesitar una esposa, un hogar, un matrimonio. En fin de cuentas, sus necesidades resultan ser muy sencillas, livianas y pasajeras, como las de una mariposa. No hay emociones, o no hay ninguna salvo las más difíciles de adivinar: un bajo continuo de satisfacción, como el runrún del tráfico que arrulla al habitante de la ciudad hasta que se adormece, o como el silencio de la noche para los habitantes del campo”.

Desgracia. John Maxwell Coetzee. Mondadori, 2004. 2ª edición. Traducción de Miguel Martínez Lage.

http://www.letralia.com/136/articulo03.htm

![Resultado de imagen para .M.Coetzee: Desgracia;]()

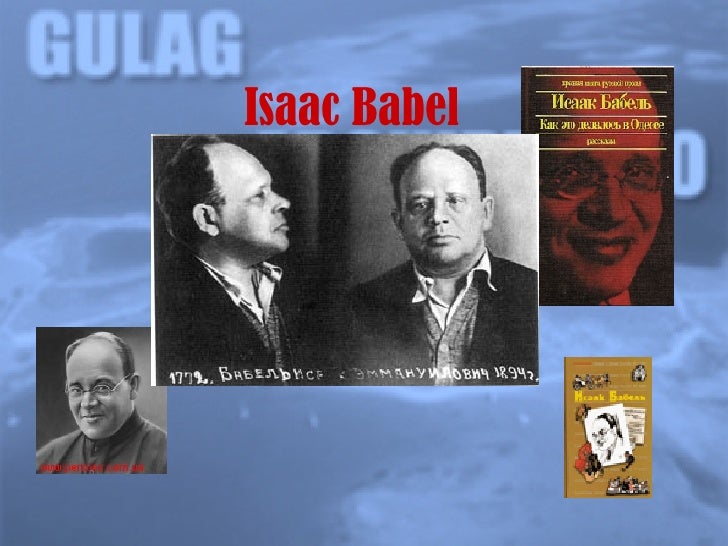

J. M. Coetzee, por Karl Krispin

23 de octubre, 2013

Share via Facebook8Share via Google1Share via Twitter39Share via LinkedIn

Muchas veces la literatura se hace preguntas, interrogantes que se disparan desde el mundo real e ingresan en la ficción para evitar la llegada de un racionalismo tranquilizador. Una vez asistí en Alemania a un encuentro con la escritora surafricana Nadime Gordimer, bendecida por el premio Nobel de Literatura. Las novelas de Gordimer representan la Suráfrica del Apartheid pero la escritora se limitó a leer sus párrafos con tal aburrimiento y distancia que decidí salirme de la sala. Suráfrica siempre sonó a una colonia de granjeros y mineros reaccionarios. Lo fue desde el punto de vista más escalofriante. No en balde fue puesta a un lado, expulsada del trato internacional por su conducta supremacista. No sólo existía una separación geográfica entre las razas o pases especiales para circular en urbanizaciones de blancos sino que hasta la Ley de Inmoralidad de 1950 se inmiscuyó en lo más privado de los ciudadanos al prohibir la “fornicación ilegal”, y “cualquier acto inmoral e indecente” entre una persona blanca y una persona africana, india, o de color. En esa sociedad de insolentes y depredadores raciales, Nelson Mandela estuvo 27 años hundido en una cárcel. Salió de ella para perdonar a sus enemigos y después de entonces su país cambió para siempre.

En días pasados bromeaba con mis alumnos cuando les pedía que antes de leer a J.M. Coetzee debían realizarse un contaje de glóbulos de modo de ver cómo estaban sus defensas, en especial con novelas como Desgracia o La edad de hierro, dos de las grandes producciones del escritor que logran anidar la conciencia de la pena en el lector. John Maxwell Coetzee o J. M. Coetzee, como prefiere hacerse conocer para encomendarse a un par de letras, es quizás uno de los grandes verbos del mundo postcolonial. Y su obra representa el feroz encuentro con el entorno: el modo de descubrir las pieles con que nos cubrimos. En el mundo del escritor está Suráfrica y el conflicto de culpa del hombre blanco y occidental sembrado en este territorio. Pero su literatura no busca los grandes temas que elocuencian una nación y con ello sus líneas no reproducen el retrato nacional, sino se dirige a un espacio más recogido, íntimo y agreste que es la del hombre mismo y sus contradicciones. Los personajes de Coetzee navegan entre las tormentas interiores. Y esa borrasca doméstica se caracteriza por un rapto de lucidez: el de la aceptación de un destino castigador: una fe de la desesperanza, la búsqueda de algún recurso que los salve en el último momento. De las obras del escritor quizás la que marque un sentido trágico del desvanecimiento interno sea Desgracia. El profesor David Lurie se ha enredado con una de sus alumnas, es una relación consentida por ambas partes pero en un momento se rompe el consenso y el profesor es acusado de asalto sexual a su alumna. Lurie acepta con resignación su culpa y su conducta y no hace nada a su alcance para defenderse lo que le cuesta la expulsión de la universidad. Acepta estoicamente un castigo que dividirá su vida en un antes y un después: es echado de la universidad y se va a la granja de su hija con el propósito de escribir un libro, quizás sobre Lord Byron. El libro que de alguna forma compone es el de su propia desgracia al ser asaltados él y su hija por unos locales, que la violan a ella y matan a sus perros como metáfora de la muerte de la lealtad. Pero hay más: luego encuentran a los asaltantes en un almuerzo y su hija se niega a denunciarlos, consintiendo a lo irreversible. Hay un acostumbramiento de que no hay más que adherirse a las cosas como vienen. Los personajes de Coetzee cargan con una culpa colectiva: la de haber llegado a ese territorio y haber diseñado una historia de superioridad. Por ello pagan todos la cuenta de una sociedad dividida. Dice la hija violada al negarse a abandonar la granja en la que ha sido ultrajada:

“¿Y si ese fuera el precio que hay que pagar por quedarse? Tal vez ellos lo vean de este modo; tal vez yo deba ver las cosas de este modo. Ellos me ven como si yo les debiera algo.”

La violencia y el mal están dentro de una continuidad tal vez inmutable. Una maquinaria antecedida por un desencuentro entre el hombre blanco y el africano. Un espacio en el que hay un diálogo interrumpido o quizás nunca iniciado. No en balde, la coincidencia entre la violada y el violador no tendrá resolución alguna. En otro orden de ideas, el profesor irá a la casa de los padres de su alumna para pedir perdón, como yuxtaposición entre víctima y victimario. Este fue un ensayo que se llevó a cabo en Suráfrica para iniciar un diálogo que lucía imposible, es decir poner a conversar a víctimas y victimarios, y que la reforma de Mandela puso en práctica para el cierre de heridas. Ante la contundencia de la violencia, se llega a decir en la novela:

“No es una maldad de origen humano, sino un vastísimo sistema circulatorio ante cuyo funcionamiento la piedad y el terror son de todo punto irrelevantes”.

En esa Suráfrica agreste el encuentro entre esos dos mundos distintos donde una cultura se impuso dolorosamente sobre la otra es el punto de partida del argumento Coetziano. En La edad de hierro una mujer espera la muerte y escribe a su hija en el exterior, Suráfrica es azotada por la violencia y la policía asesina a los hombres de color sin problema alguno. Hay una lucha a muerte por la supervivencia. Estamos en los últimos años del Apartheid y un joven negro vinculado a la protagonista será asesinado. Entre tanto un vagabundo ha llegado a la casa de la enferma que también es una profesora (Coetzee tiene debilidad por los escritores o profesores como personajes. Uno de sus colegas en Australia ha contado que no tiene la costumbre de reírse. Que en diez años lo ha visto hacerlo una vez) y ella se ve en la obligación moral de aceptarlo por esa suerte de deuda que mencionaba y quizás asumiendo una pedagogía de vida. La profesora se está muriendo por un cáncer que la corroe pero la enfermedad circundante acaso sea más letal que la que la invade. El complejo de la deuda, de la culpa generalizada es recurrente, no habrá tregua en la consciencia y nuestra profesora alerta desde su exilio interior:

“…una y otra vez vuelvo, arrojada desde el vientre de la ballena. Cada vez es un milagro, desapercibido, no celebrado, no bienvenido. Todas las mañanas soy arrojada, llego como un naúfrago a la playa, recibo otra oportunidad. ¿Y qué hago con ella? Me quedo inmóvil sobre la arena esperando a que vuelva la marea nocturna, a que me rodee, a que me devuelva al vientre de la oscuridad. No nacida como es debido: una criatura liminal, incapaz de respirar bajo el agua y sin el coraje para dejar el mar atrás y convertirse en morador de la tierra”.

Otro de los textos obligantes de Coetzee y para el que ya hasta se puede desechar el contaje de glóbulos porque hemos superado ya las pruebas más difíciles es el Diario de un mal año, que aunque el título nos engañe se trata de una novela que contiene simultáneamente dos o tres novelas y muchos posibles ensayos en los que Coetzee tal vez es personaje de sí mismo pero sublimado, superado y hasta parodiado. Esta vocación autobiográfica no es la misma que nos encontramos en sus libros más personales como Infancia y Juventud o como de forma familiar se refleja en Tierras de poniente donde su ascendiente Jacobus Coetzee narra sin remilgos la caza del hombre bosquimano. Lo que nos encontramos en este tremendo diario que no queremos que termine nunca como los grandes libros, es una combinación entre un personaje escritor, que se fija en una joven y atractiva mujer que vive en su edificio a la que contrata como mecanógrafa y de quien se enamora fatalmente, para transcribir ensayos, versiones de un mundo fragmentado y total al cual trata de encontrarle una explicación. Leamos alguna:

“Si me viera obligado a poner una etiqueta a mi pensamiento político, diría que es un quietismo anarquista pesimista o un pesimismo quietista anarquista, o un anarquismo pesimista quietista: anarquismo porque la experiencia me dice que lo malo de la política es el mismo poder; quietismo porque tengo mis dudas sobre la voluntad de ponerse a cambiar el mundo, una voluntad infectada por el impulso del poder; y pesimista porque soy escéptico respecto a que, en lo fundamental, sea posible cambiar las cosas. (Esta clase de pesimismo es primo y tal vez incluso hermano de la creencia en el pecado original, es decir, de la convicción de que la humanidad no es perfectible.)”

Coetzee es profesor de Literatura. Hoy en día imparte clases en la Universidad de Adelaide en Australia, país que le ha otorgado la nacionalidad. Heimatloss, que en alemán significa sin patria, es una palabra que le asigna Coetzee al poeta Rainer Maria Rilke al estudiar su obra. Lo traigo a cuento porque Coetzee nació en Suráfrica, estudió en los Estados Unidos, enseñó en Nueva York, luego en su país de origen y terminó en Australia. Es posible que su carácter de trotamundos no lo convierta sin más en un expatriado común sino que le haya consagrado una patria mucho más universal que es el idioma inglés. Los ensayos de nuestro premio Nobel constituyen otra de sus facetas y es curioso que el acercamiento que plantea a muchos de los autores a los que estudia sea a través de dos vertientes: la traducción de su obra y la crítica literaria. Siendo que nuestro autor ha sido traductor, asume la cuestión de la traducción desde una perspectiva exigente. Lo dice en su libro de ensayos literarios, Costas extrañas:

“¿Qué grado de conocimiento de la lengua ha de tener el traductor? En un extremo se encuentra Ezra Pound, cuyo conocimiento del chino era el de un aficionado. Cuando traducía poesía china clásica se basaba en refritos y el resto lo dejaba a la imaginación basándose en la teoría de que los caracteres chinos son pictogramas estilizados que cualquier ojo puede “leer”. En el otro extremos está Vladimir Nabokov que exigía que el traductor se sintiese plenamente cómodo en la lengua fuente, con todos sus matices y efímeras connotaciones”.

Su oficio de traductor lo acerca a una serie de autores como Borges o Kafka a quienes ha leído en su original. De los traductores de Kafka, especialmente los esposos Muir, señala que su dominio del alemán no era satisfactorio para traducirlo y que además no entendían el sustrato de ese alemán jurídico que vive en la obra del praguense. Al maestro Borges no le tiene indulgencia alguna y sostiene que en 1961 “…ya había cumplido los sesenta años. Las historias que lo han hecho famoso las había escrito en los decenios de 1930 y 1940. Había perdido su fuerza creativa”. Cuestiona que el Borges vertido al inglés tenga la intervención de un Borges que se traducía a sí mismo y que luego corrigieron traductores profesionales como Norman Thomas di Giovanni. Sobre el Nobel egipcio, Naguib Mahfous se disculpa con el lector de no conocer el árabe y se pregunta sobre las relaciones entre la modernidad y el Islam, de si el Islam entraña un rezagamiento de la modernidad esencialmente y que la novela, un producto occidental, ha sido el intento de escritores como Mahfous de incorporar la modernidad a Egipto. No es fortuito que su libro de ensayos literarios se llame Costas extrañas, el mundo de otros escritores en cuyos puertos ha atracado este hombre de mirada penetrante para vivir en sus repúblicas literarias. El lector de Coetzee halla también refugio en las costas del escritor; en el universo que ha urdido, pero que no se engañe nadie: esa geografía de Coetzee es escarpada, no es la de la compasión y el armisticio. En su recorrido nos toparemos con territorios enteros de dolor y desafección que en forma de pregunta, nos echan en cara de qué tamaño es el valor de nuestro mundo y hasta dónde puede llegar nuestra arrogancia de civilizadores. Pero Coetzee ha tenido la deferencia de no darnos una respuesta para que jamás cometamos el error de dejar de cuestionarnos y hasta señalarnos.

http://prodavinci.com/blogs/j-m-coetzee-por-karl-krispin/

John M. Coetzee

(Ciudad del Cabo, 1940) Escritor sudafricano en lengua inglesa. John Maxwell Coetzee nació en Ciudad del Cabo el 9 de febrero de 1940. Cuando tenía ocho años, su familia se trasladó a Worcester, en la provincia de Karoo, una zona casi desértica. Allí transcurrió su infancia.

Su identidad étnica nunca le resultó demasiado clara: en su familia inmediata se hablaba el inglés, pero con otros parientes pesaba más el lado afrikáner, de cuya cultura, sin embargo, Coetzee se sentía muy alejado. Su filiación religiosa no fue más diáfana, pues su familia no era practicante, y a la confusión del niño se añadió el hecho de crecer con compañeros protestantes, católicos y judíos.

Su padre era abogado y, en casa, una figura cuya autoridad no siempre era bienvenida. Con su madre, profesora de escuela, sucedía algo muy distinto: el niño Coetzee desarrolló frente a ella un fuerte sentimiento de solidaridad, de mutuo apoyo, pero también de repulsión y de culpa. «Él desearía que se comportase con ella como lo hace con su hermano», escribió en Infancia, pero aclarando enseguida: «Sabe que se pondría furioso si ella comenzara a protegerlo constantemente». La niñez de Coetzee transcurrió en esos espacios alejados de la urbe y sus sofisticaciones.

John M. Coetzee

Cuando tuvo que escoger estudios universitarios, se decidió por la Universidad de Ciudad del Cabo. En 1961 terminó, con resultados excepcionales, sus estudios de lengua y literatura inglesa y de matemáticas; esa doble disciplina determinó buena parte de su futuro inmediato, pues ese mismo año viajó a Londres con la intención de hacerse escritor, y fue su trabajo como programador informático el que le permitió costearse la vida en la metrópolis del imperio.

Coetzee fue contratado, no mucho tiempo después de su llegada, por IBM, pero el exceso de trabajo y la rutina pronto le resultaron insoportables, y, luego de renunciar a su trabajo, pudo dedicar más tiempo a la tesis en que estaba trabajando, un examen crítico de Ford Madox Ford con el que obtuvo, en 1963, su maestría en humanidades por la Universidad de Ciudad del Cabo. Dos años después subió a bordo de un barco italiano rumbo a Estados Unidos. Para ser precisos, su destino era Austin, Texas.

La influencia de Beckett

La Universidad de Texas sería su hábitat natural durante los años siguientes. Allí, entre varios trabajos filológicos, Coetzee escribió una disertación doctoral sobre la obra de Samuel Beckett; en la Sala de Manuscritos de la universidad encontró los cuadernos en que Beckett había escrito la novela Watt mientras se escondía de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El descubrimiento lo marcaría para siempre, y Beckett se convertiría en una de sus influencias más notorias.

Hubo otros encuentros, tan accidentales como aquél: en la biblioteca encontró las monografías del etnólogo alemán Carl Meinhof acerca de lenguas sudafricanas como el hotentote. Eso le llevó a retroceder en el tiempo hasta encontrar los inventarios lingüísticos hechos por antiguos viajeros y misioneros, entre ellos uno de sus ancestros: Jacobus Coetzee.

En 1968, cuando se mudó a Buffalo para trabajar como profesor en la Universidad Estatal de Nueva York, Coetzee comenzó la redacción de una especie de genealogía o memoria familiar. El texto acabó por convertirse en su primera novela: Dusklands. Para cuando la publicó, en 1974, ya había abandonado Estados Unidos, y llevaba dos años ejerciendo como profesor en la Universidad de Ciudad del Cabo. Ese puesto ocuparía la siguiente década de su vida.

Durante ese tiempo, Coetzee escribió y siguió publicando con una regularidad sorprendente, como si se hubiera fijado plazos de tres años para sus novelas. En 1977 apareció En medio de ninguna parte; la repercusión de la novela fue extraordinaria, y el Premio CNA, el más prestigioso del mundo literario sudafricano, fue para Coetzee una especie de presentación en sociedad.

Luego vinieron Esperando a los bárbaros (1980), Vida y época de Michael K (1983) y Foe (1986). En las dos primeras ahondó en la condición de su país, en la culpa de los blancos colonizadores y su posible expiación. Vida y época... ganó el Premio Booker, y situó a su autor en el ámbito más amplio de la prosa en lengua inglesa. En Foe, mientras tanto, Coetzee revisitaba el mito de Robinson Crusoe, desde el punto de vista de una mujer que según Coetzee estaba en el mismo barco y que la novela de Defoe deja al margen, y reflexionaba sobre el impulso «marginador» de los hombres.

Autor consumado

El Premio Fémina de novela extranjera de 1985 y el Premio Jerusalén de 1987 confirmaron que Coetzee podía ser leído fuera del ámbito del colonialismo anglosajón. Mientras tanto, su posición académica se afianzaba, y en 1984 fue nombrado profesor de literatura general de la Universidad de Ciudad del Cabo.

Para entonces, Coetzee se había enfrentado con buenos resultados al conflicto que parecía preocupar a sus críticos más que a él mismo: ¿Cómo producir una literatura comprometida con su tiempo y a la vez capaz de incorporar los sofisticados rasgos de la prosa posmoderna? Después del experimento de Foe, Coetzee publicó su novela más clásica, La edad de hierro (1990), un texto deudor de la literatura confesional, y El maestro de Petersburgo (1994), dedicado a la figura de Fiodor Dostoievski. Con esta novela Coetzee saldó una vieja deuda -el escritor ruso es uno de los demonios presentes en su literatura- y demostró, de paso, que su trayectoria no estaba definida de antemano: cada nuevo libro significaría un nuevo desvío.

El siguiente desvío fue Desgracia, novela con la que ganó en 1999 su segundo Premio Booker. Desgracia se aleja del estilo alegórico de otros textos y utiliza procedimientos que pueden ser llamados realistas. La década de los noventa fue para Coetzee la década de la autobiografía. A pesar de sus dos libros de memorias, Coetzee no se dejaría absorber por el remolino mediático.

En 2002 se mudó a Australia, y ejerce desde entonces como profesor de la Universidad de Adelaida. La noticia de que le había sido concedido el Premio Nobel de Literatura -poco después de la publicación de Elizabeth Costello- causó una reacción doble en sus lectores: de justicia, por el reconocimiento de la importancia de su obra, y de preocupación, pues Coetzee se vería obligado por primera vez a salir de su refugio y dar la cara ante las cámaras. Era el segundo autor sudafricano en lograr el galardón, y la Academia sueca destacó la «brillantez y la honestidad intelectual» del autor, así como su «conciencia crítica».

Como sus libros, Coetzee ha hecho del aislamiento un valor. Su vida de novelista se ha mantenido al margen de los círculos sociales de la literatura; Coetzee escribe y trabaja en privado, y, al contrario de las tendencias contemporáneas, se ha asegurado de que sus datos biográficos interesen menos que sus novelas.

Desde esa perspectiva, ha llevado a cabo una de las obras más sólidas de aquello que ha dado en llamarse literatura poscolonial, aunque las etiquetas le importan poco: en sus novelas, la experiencia de su país, Sudáfrica, y la suya como hombre blanco en el territorio del apartheid, se han mezclado felizmente con el ejercicio de la crítica literaria, y han procurado no hacer del compromiso político el fetiche que es para tantos novelistas de territorios conflictivos.

El hecho de que haya logrado prescindir de la propaganda, y al mismo tiempo realizar un cuestionamiento de las realidades del colonialismo equiparable al de Joseph Conrad, es el verdadero testimonio de su potencia como artista y crítico social.

![]()

John M. Coetzee

Coetzee o de la complejidad

![]()

Hay por ahí una frase de Martin Heidegger –“La anécdota es enemiga de la razón”– que bien podría emplearse contra la mayor parte de la narrativa contemporánea. En realidad, pocas cosas más sencillas que detenerse ante una mesa de novedades, magullar algunas novelas y delatar su sobrada tontería. El uso de fórmulas y estereotipos en este libro. Los velos románticos, la tosca sentimentalidad, el feroz antiintelectualismo en este otro. El dócil fantaseo. El dócil costumbrismo. La idea, tan popular entre lectores y escritores, de que el género es menor y escapista, apenas un divertimento. La degradación ha llegado ya a tal punto que da pena que lo descubran a uno leyendo una novela. ¿Cómo explicarles que uno no ha claudicado ni lee solo para pasar el tiempo? ¿Cómo demostrar que la narrativa (como el ensayo) (más aún que el ensayo) es, puede ser, conocimiento –no una fuga sino otra manera de penetrar y comprender lo real?

Para convencer no es necesario dar marcha atrás y recurrir, otra vez, a los clásicos. Basta con acudir al que es, quizás, el más grande de los novelistas contemporáneos: J.M. Coetzee. Decir eso, que Coetzee es el mejor narrador en activo, es, a estas alturas, casi un lugar común; agregar que es, por lo mismo, uno de los dos o tres pensadores más potentes de la actualidad es menos ordinario. Pero de veras que Coetzee lo es. Primero, porque tiene de sobra aquello que uno espera de los grandes narradores –digamos: inventiva, originalidad verbal, rigor dramático, una fina comprensión del comportamiento humano. Después, y sobre todo, porque sus obras poseen un elemento –o mejor, una fuerza– que uno casi ha dejado de buscar en la ficción y ya solo demanda a los mejores ensayistas: tensión intelectual. No es nada más que uno pueda adivinar debajo de sus personajes y anécdotas un plan previo, una esmerada construcción conceptual que sirve solo como combustible para un texto que ha de rebasarla. No es tampoco que sus libros, en especial desde La vida de los animales, estén tapizados de ideas y debates. Es, sobre todo, que en sus manos la narrativa es un medio al servicio de la inteligencia: un vehículo para perseguir, y felizmente no alcanzar, la verdad.

■

La pregunta obvia sería: ¿por qué la narrativa y no el ensayo? O de otra manera: ¿por qué Coetzee elige crear personajes y tramas aun cuando, en sus libros más recientes, no parece querer otra cosa que discutir ideas sobre –digamos– los animales, el erotismo, el mal? En vez de responder, habría que arrojar algunos apellidos: Kafka, Beckett, Borges, Michon, Jelinek –intelectuales que también han optado por pensar a través de la narrativa. O incluso: Benjamin, Blanchot, Barthes –autores que prefirieron filosofar no en el vacío sino mientras interpretaban textos ya existentes. Lo que impera al final, en unos, en otros y en Coetzee, es un mismo deseo: el afán de encarnar el pensamiento.

Para hacer eso, entretejer pensamiento y ficción, los narradores suelen reblandecer los pasajes realistas y echar mano de la alegoría. No Coetzee, y ese es uno de sus rasgos distintivos: incluye, sí, elementos alegóricos en sus tramas –alguna casa alevosamente dispuesta en medio de ninguna parte, una enferma terminal que se consume al mismo tiempo que Sudáfrica– pero jamás atenúa su realismo. Cualquiera que lo haya leído conoce esa rara mezcla de literalidad y simbolismo, relato y especulación, materia y espíritu, que destaca y enciende a sus libros. Allí está, por ejemplo, Vida y época de Michael K: una novela que es a la vez descripción de un vagabundeo a través de Sudáfrica ymeditación sobre la Sudáfrica que el vagabundo recorre. Allí está, también, la doble naturaleza de Foe: narrativa por un lado, reflexión sobre la narrativa por el otro. Allí está, por supuesto, la inusual combinación de Esperando a los bárbaros: naturalismo brutal, densa alegoría.

Otro recurso a la mano de todo aquel que pretenda pensar por medio de la narrativa es, ya se sabe, la adopción del punto de mira de uno o varios personajes. A primera vista parecería que Coetzee se oculta detrás de protagonistas más bien cómodos: humanistas enfrentados, de una manera u otra, a la barbarie –un magistrado en Esperando a los bárbaros, un profesor en Desgracia, Dostoievski en El maestro de Petersburgo, un par de escritoras en Foe yElizabeth Costello, todos sitiados por seres ásperos y violentos. Basta, sin embargo, que transcurran unas pocas páginas para que los muros entre los bárbaros y los civilizados se fracturen. Es entonces, ya perdidas las distinciones, cuando ocurre el momento clave –el punto crítico– de casi todas las novelas de Coetzee: ese instante en que los protagonistas, todavía más o menos al margen del caos, deciden lanzarse al abismo abierto bajo sus pies. En La edad de hierro: ese segundo en que la protagonista, una vieja enferma de cáncer, acepta al mendigo y al perro que han ocupado su jardín. En El maestro de Petersburgo: esa página en que Dostoievski opta por acompañar a un implacable joven nihilista, camarada de su hijo muerto. EnDesgracia: cuando el profesor David Lurie se niega a defenderse de una acusación injusta y soporta estoicamente el castigo. En Elizabeth Costello: el apartado en que esa mujer, una escritora ya anciana, se resiste a confesar sus creencias, único requisito para que se le permita cruzar una puerta hacia el Otro Lado.

¿Qué pasa ahí? ¿Por qué personajes en apariencia tan racionales actúan, de pronto, tan inexplicablemente? Pasa, en principio, que esos personajes no son, en el fondo, tanracionales –las criaturas de Coetzee abandonan, en los momentos clave, la razón y confían en su instinto. Pasa, también, que en las obras del sudafricano no imperan las mecánicas leyes del conductismo –no toda acción tiene una causa identificable, y lo que creíamos haber entendido en, por ejemplo, la página 37 de Hombre lento no necesariamente determina lo que ocurre en las páginas 39 o 92. Pasa, además, que dentro de la moral de Coetzee (porque se delinea, sí, una moral a lo largo de la obra de Coetzee) nadie es verdaderamente inocente –y, por lo mismo, qué sentido tiene intentar esquivar los problemas cuando uno, nada más por el solo hecho de existir y ser blanco o burgués o civilizado, o, para el caso, negro o explotado o rústico, ya está en el centro del problema. Pasa, por último y por encima de todo, que el apetito de conocimiento, la necesidad de entender, arroja a los personajes de Coetzee hacia esos abismos –penetran la oscuridad porque ese, y no el frío raciocinio, es el único modo de comprender, de veras comprender, cualquier cosa.

■

Todo esto para llegar a esta frase: “Entendemos mediante la inmersión de nuestro ser y nuestra inteligencia en la complejidad” (Elizabeth Costello).

Si Coetzee es uno de los dos o tres pensadores vivos más importantes, es justo por eso: porque desconfía –como otros– del análisis distante, puramente racional, que acostumbran tanto las ciencias sociales como la mayoría de los intelectuales y porque se compromete –como nadie, con una vehemencia solo suya– con otra vía de conocimiento. ¿Hay que decir que esa vía se llama narrativa? ¿Hay que añadir que incluye, solo en la superficie, personajes y anécdotas y, en su núcleo, un severo desdén por la opinión y la certidumbre de que el fin de la escritura no es concluir sino explorar, no aclarar sino exhibir la densidad de las cosas?

Ya debe estar claro que un escritor así no anda por la vida brindando entrevistas, despidiendo juicios, firmando desplegados. Desde luego que Coetzee no lo hace. Rara vez participa en actos públicos –y si participa, se esfuerza en ser pálido y olvidable. Rara vez concede entrevistas –y si las concede, no habla de sus obras y se recluye, de pronto, en monosílabos. Rara vez emite opiniones –y si se le orilla a hacerlo, se escapa con su ya típica estrategia: leer un relato oscuro y zigzagueante (como el que preparó para la entrega del Nobel) cuando todo mundo espera una declaración sencilla y repetible.

Si ya se sabe esto, ¿para qué molestarlo entonces con un correo electrónico y solicitarle imprudentemente una entrevista?

Porque también se sabe que la trama del hombre es compleja y que no hay modo de anticipar la reacción de nadie y que cualquiera, incluso el escritor más hermético, puede apreciar el resquicio que se le ofrece y decir sí y lanzarse y responder todo esto:

Todos los libros y obras de John Maxwell Coetzee

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Puedes Bajar Sus Libros)

Puedes Bajar Sus Libros) Freud comprendió las posibilidades del psicoanálisis al conocer un caso que trató el doctor vienés Josef Breuer (imagenizda.): una joven, Anna O., que mostraba síntomas de histeria —parálisis y trastornos en la visión y en el habla— a causa de la muerte de su padre. Cierto día, Breuer solicitó de Anna que relatara su enfermedad, mientras la joven hablaba, Breuer advirtió con asombro que sus síntomas comenzaban a desaparecer. Freud se interesó vivamente por esta misteriosa «cura de conversación», como Anna misma la llamó, y colaboró con Breuer en sucesivos estudios que le condujeron a importantes descubrimientos.

Freud comprendió las posibilidades del psicoanálisis al conocer un caso que trató el doctor vienés Josef Breuer (imagenizda.): una joven, Anna O., que mostraba síntomas de histeria —parálisis y trastornos en la visión y en el habla— a causa de la muerte de su padre. Cierto día, Breuer solicitó de Anna que relatara su enfermedad, mientras la joven hablaba, Breuer advirtió con asombro que sus síntomas comenzaban a desaparecer. Freud se interesó vivamente por esta misteriosa «cura de conversación», como Anna misma la llamó, y colaboró con Breuer en sucesivos estudios que le condujeron a importantes descubrimientos.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

John M. Coetzee

John M. Coetzee

.jpg)